なぜ「居合」と「禅」が結びつくのか

居合とは、鞘から刀を抜き、斬り、納めるまでの一連の動作を通して、心と体を鍛える武道です。その動きはわずか一瞬。しかし、その一瞬に込められた精神性の深さが、居合を他の武道とは一線を画すものにしています。

この「一瞬に全てを込める」という考え方は、まさに禅の精神と共通しています。動きの中で心を鎮め、自己と向き合う。居合と禅は、表面的には異なる領域のように見えて、実は深く結びついているのです。

禅とは何か?

禅は、日本の仏教の一派であると同時に、「心を整える実践的な方法」としても知られています。座禅に代表されるように、呼吸を整え、雑念を払い、ただ「今この瞬間」に意識を集中させることを目指します。

禅の目的は悟りや救いではなく、「気づき」と「今に生きること」です。現代ではビジネスやスポーツの分野でも注目されており、集中力や冷静さを養うための手法として活用されています。

居合における精神性と「無心」

居合の稽古では、技そのものよりも、「心の在り方」が重視されます。相手と対峙したとき、あるいは形を演じるとき、頭の中に迷いや不安があれば、その動きはすぐに乱れます。刀の操作や体さばきが正確であっても、心が整っていなければ、それは「勝てない居合」なのです。

そのため居合では、「無心」「平常心」「心を空にする」ことが重要とされます。これはまさに禅で説かれる「無念無想」の境地であり、余計な考えを捨て、今に集中することと一致します。

禅の影響を受けた武士道と居合

禅は、かつての武士たちにとっても精神的な支柱でした。剣豪・宮本武蔵が沢庵和尚と交流し、禅の思想を学んでいたことは有名です。死と隣り合わせの日常を生きる武士にとって、禅の「死を恐れぬ心」「無執着」の教えは、実践的な精神訓となりました。

無外流の開祖・辻月丹(つじ げったん)も、禅の影響を強く受けた人物です。流派の名前である「無外」は、「無外にこれ無外なるあり」と語られる禅語に由来します。この言葉は、「外に求めるな、真実は自分の中にある」という意味であり、まさに居合の道そのものです。

稽古の中にある「禅」の要素

居合の稽古において、私たちは型を何度も繰り返します。ただの反復ではなく、毎回「今この一太刀が本番」であるという意識で臨みます。この姿勢は、まさに「動く禅」と呼べるものです。

一挙手一投足に意識を込め、呼吸を整え、全神経を一点に集中させる。その中で、自分の心の動きに気づき、それを調えていく。型の稽古は、心の乱れを映す鏡でもあります。

居合を通じて得られる心の変化

居合の修行を続けることで、私たちは日常生活でも変化を感じるようになります。ふとした時に、呼吸が整い、気持ちが安定していることに気づくでしょう。ストレスに動じなくなったり、物事に冷静に対処できるようになるのも、禅的な心の訓練の成果です。

また、居合の中で得た「今この瞬間に生きる」という感覚は、私たちの生活そのものを変えていきます。仕事や人間関係においても、焦らず、迷わず、あるがままを受け入れる力が養われるのです。

居合は動く禅である

居合は、刀を扱う技術であると同時に、心を整える道でもあります。その本質は、「一刀の中に心を込めること」。そこには、禅と通じる静けさと深さがあります。

忙しさと情報に溢れた現代だからこそ、居合という「動の禅」が、私たちの心を静め、生き方を整えるヒントになるのではないでしょうか。

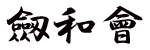

劔和會で居合を通して心を整える

劔和會では、無外流居合を正しく継承し、初心者にもわかりやすく丁寧に指導しています。礼法や呼吸、形を通して、武の精神と日本の美意識を体感できる稽古を行っています。見学や体験も随時受付中です。まずは、静かな空間で自分と向き合う時間を体験してみてください。

東京の青山に常設道場があるのでいつでも稽古に参加できます。

まずは、見学にお越しくいただき道場の雰囲気や稽古内容などをご覧ください。